不管是在古代还是在现代,人们对于建筑风水都有很深的讲究的。你知道风水和建筑是怎样的吗?一起来看看以下文章了解一下吧!

风水和建筑

风水与建筑、景观

第二是因地制宜原则。《周易·大壮》提出适形而止,即根据环境的客观性,人应主动地适应。中国先民在北方挖窑洞,在南方搭干阑式吊脚楼,在中原建土石房屋,这就是因地制宜。明城祖时在武当山建庙宇,依山就势;清康熙时在承德建避暑山庄,利用高原的天然屏障,都体现了务实精神。因地制宜,可以节省建筑开支、保护生态环境,达到天人合一、地我不二的境界。

第三是依山傍水原则。山体是大地的骨架,水域是万物生机的源泉。中国先民的建筑物总是尽量建在山水之间。已知商代曾在今河南安阳一带建城,这里有漳水、但水,还有群山环峙。先秦时,秦国先后11次迁都,每次都是力求选取最佳的山水。六朝时,南京之所以长期作为都城,原因在于长江边有虎踞龙盘。民间盖房,大多是背山临流,诚如杜甫诗云:窗含西邻千秋雪,门泊东吴万里船。

第四是负阴抱阳原则。由于中国处于北半球,四季的阳光都由南方照射到房间,所以房屋宜朝南,民间称之为负阴抱阳。传统民居,凡是能够朝南的,一般都尽量朝南。有的地方采取南偏东、南偏西。俗语有向阳门第好风光。

第五是居中适中原则。中国古代建筑大多讲究中轴线,突出中心,两边有序地排列建筑。大型建筑群的北端最好有东西向山脉,南边宽敞的平原最好有河流弯曲地淌过。居中适中还有另外一层意思,那就是恰到好处,不偏不倚、不大不小、不高不低、疏密合适。

此外,风水还有土质原则、空气原则、水质原则、缘化原则、定量原则、生气原则、历史原则、邻里原则、形势原则、改造原则共巧项原则。这些原则散见于古代的风水书籍中,如《宅经》、《地理指蒙》、《阳宅十书》等;在建筑类古籍如《鲁班经》、《营造法式》、《园冶》也有散见;在现存的古代建筑中,如故宫、徽州民居、苏州园林也有体现。我们的任务是要从这些有字书和无字书中把风水精华整理出来,供当今的建筑师们参考。

目前,国内外关于"风水说"的讨论实际上多在风水意识的表层结构上进行,所以有人认为它是封建迷信的,也有人认为它是科学的。但是,正如以上所讨论的?风水说"并没有对"环境现象--吉凶感应"关系的本质联系进行解释,而是进行了系统的曲解。所以,无论把这一解释体系当作迷信或科学,实际上都无助于对"风水说"所欲解决的环境与吉凶关系的研究。如果我们能深入讨论中国人环境吉凶意识形成和发展的历史,分析"风水模式"的深层意义由此找出人与环境关系的定性和定量的规律,必将有益于建筑环境理论及人与自然关系科学研究的发展。使传统文化的研究在更高的层次上进行,这不单是对"风水说"的研究而言的,也是对中华民族其它文化遗产的研究而言的。

建筑与风水的相关关系

自然哲学

"风水不能以简单的用科学或者是迷信的说法去划分和界定,它远远超出了这个范围,因为风水是几千年积累下来的生存智慧和文化基因,它既是一门大学 问,又是一门大艺术,大家应该用一种客观和宽容的心境去看待它。如果只是简单的将风水在科学和迷信上争论的话,这样的认识是肤浅的,理由很清晰,风水学既 是科学,又超越了科学,它本质上是一门自然哲学。"中山大学杨维增教授提醒人们要用平常心去看待风水。理解风水要从三大遗传基因入手杨维增教授说

园林建筑

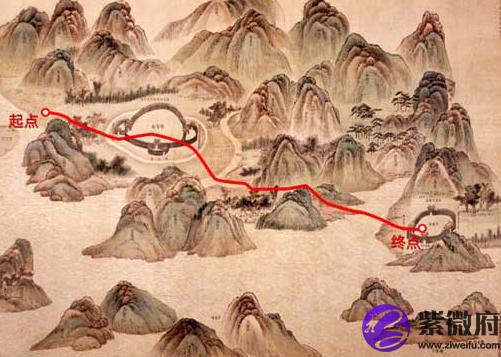

传统风水的曲线美主要体现在"山环水抱"和"曲径通幽"两方面。

"山环水抱必有气",是传统风水的一条重要定律。中华大地,山环水抱的风水宝地不胜枚举,不仅被我国六大古都和名人故居所证实,也被名山大寺甚至著名的帝王陵墓所验证。而四合院建筑的左右两侧的厢房,犹如人的两臂成环抱之势,是"山环水抱"的另一种体现。"山环水抱"之所以有情,其理就在于其状恰如人伸出双臂的拥抱姿态,既然这种姿态表示欢迎,自然就是有情的最好体现,依据"天人合一"之论,则风水上的"山环水抱必有气"也就不难理解了。

传统风水处处体现这种曲线美,山要有蜿蜒起伏之曲,水要有流连忘返之曲,路要有柳暗花明之曲,桥要有拱券之曲,廊要有回肠之曲。"曲径通幽处"、"屈曲有情",曲有深刻的内涵,象征着有情、簇拥、积蓄和勃勃生机。

清代帝陵建筑群的抑扬顿挫和大小相间,则是曲线美的另一种表现形式。清代帝陵,总是在大建筑物面前,修一些小建筑,如以石五拱衬托明楼;又在横向建筑的前后修纵向建筑,如泰陵的龙门与石桥,构成一处纵横组合。这样,整个陵区错落有致,波澜起伏。

中国传统美学观从文化性格来说,是内向、含蓄的,建筑美学也不例外,以表现含蓄、幽曲的特征为主,但这种性格特征的表现不是单一的,除了含蓄、幽曲之外,还追求方正、对称之美。追求方正、对称之美是追求"大雅"的表现;而含蓄、幽曲的最终效果,也是为了通过丰富的层次变化,获得博大幽深的艺术效果,二者是基本统一的。中国传统美学观所表现出来的含蓄、幽曲和对称、方正之美,在中国风水中得到了丰富的展现。

建筑风水

风水学

历史上最先给风水下定义的是晋代的郭璞,他在《葬书》中说:"葬着生气也。气乘风则散,界水则止。古人聚之使不散,行之使有止,故谓之风水。"清人范宜宾为《葬书》作注云:"无水则风到而气散,有水则气止而风无,故风水二字为地学之最,而其中以得水之地为上等,以藏风之地为次等。"这就是说,风水是古代的一门有关生气的术数,只有在避风聚水的情况下,才能得到生气。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。