听过五脊六兽吗?它有两种意义,本是形容中国传统建筑物屋脊上的动物雕饰;后来在北京、济南等地的口语上也用来形容人的心情,像是屋脊上的五脊六兽那般安然闲适。民初作家老舍小说《四世同堂》中描写人心烦意乱、忐忑不安,用了这句五脊六兽:这些矛盾在他心中乱碰,使他一天到晚的五脊六兽的不大好过。这是反古(反骨)的用法,和五脊六兽的原意相违。

说回本源,五脊六兽为何会登上中国传统建筑的屋脊,成为中国建筑的特色?五脊六兽有什么义涵与作用呢?后来,屋脊上的小兽也不止于五脊六兽了,最顶级的有一脊十兽之多,你知道在哪里吗?

五脊六兽

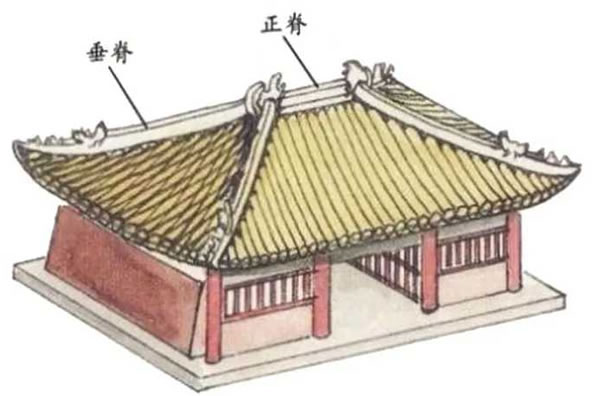

说到五脊六兽是什么,先来认识一下五脊。五脊说的是屋顶上的五条屋脊。在庑殿顶建筑型式的屋顶上,沿正面中轴(正脊)形成前后左右四面斜坡,斜坡衔接处,各形成一条垂脊,加上正脊就造出了五脊。五脊六兽就是在庑殿顶的五脊上装饰的六只小兽,称为鸱(音同吃)尾,分在中脊两端,和四垂脊上各一个。后来,屋脊上装饰的小兽不只鸱尾一种,通称为脊兽。

庑殿顶的建筑型式在宋代称为庑殿或四阿顶(指四面斜坡),清代称庑殿或五脊殿,是尊贵的象征。还有一种最尊贵的重檐庑殿顶,即在庑殿顶之下四面各加上一短檐,五脊就变成九脊,九脊上都装饰脊兽,最多的在一条屋脊上装饰十种脊兽。装饰十兽的重檐庑殿顶建筑,是中国传统建筑中的最高规格者,镇中国之境仅有唯一的一栋,即故宫中的太和殿。

为什么装饰鸱尾?

五脊上的六个鸱尾装饰是怎么来的呢?据古籍记载[1],这起源于汉代时,一把火烧坏了汉武帝心爱的柏梁台,当时的越巫就献策用鸱(音同吃)鱼来制火。海中有一种虬鱼(虬音同求),是传说中的无角龙,尾似鸱,鸱尾甩动起来会喷浪、降雨,可以制火。又有一说鸱尾为蚩尾,是水之精,能辟火灾。于是后来汉武帝在太初元年(公元前104)兴筑建章宫时,就把鸱鱼(鸱尾)的像装设在屋脊上,以吓走火灾,只是当时还没有鸱尾的叫法。鸱尾具有喷水、镇火、保平安的象征义涵广泛传开,后代就将鸱尾放置在建筑物的屋脊上。

晋朝就有了鸱尾的叫法和记载,王韶之《晋安帝纪》:义熙五年六月,雷震太庙鸱尾。 唐朝建筑的庑殿顶正脊两端都有装饰鸱尾,成了一种明显的特色。[2] 唐时鸱尾的叫法有了转变,有的叫做鸱吻。唐代苏鄂《苏氏演义‧卷下》说:唐以来寺观殿宇,尚有为鱼形尾指上者,不知何时易名鸱吻,状亦不类鱼尾。又说:见其吻如鸱鸢(*一种鸟),遂呼之为鸱吻。宋代的脊兽有鸱尾和兽头等的形状,据《营建法式》第十三卷瓦作制度记载:用瓦垒屋脊,用鸱尾,用兽头等。元代时有吻兽的称法[3] 。在历代的演变中,还有螭吻(螭的音义同鸱)、望兽等等的叫法。

中国之内最大的一对鸱尾置放在故宫紫禁城太和殿屋脊上,一个鸱尾包含13块琉璃构件,高340厘米,宽268厘米,厚32厘米,重4.3吨,堂堂巨构,岂可小看它!

脊兽的礼制义涵

鸱尾和各种脊兽的装置表现了礼制的义涵,《通典》记载南朝陈的三公厅事建筑允许置鸱尾:陈(南朝)三公之制,开黄阁,厅事置鸱尾。宋代时,凡公宇,栋施瓦兽,……诸州正牙门及城门,并施鸱尾。(见《宋史》舆服篇记载)。脊兽的材料有瓦制和琉璃的差别,宫殿建筑的鸱尾脊兽采用琉璃瓦来制作,一般的公家官厅则装饰瓦兽,庶民房舍则不能装饰。

宋代以后,除了五脊六兽之外,屋脊上装饰的脊兽越来越多。一条屋脊上在鸱尾和檐角之间可能还有1、3、5、7、9不等的脊兽,数量都是奇数,在行列最前方还有骑凤仙人领队。脊兽数量越多表示建筑物的等级越高,如紫禁城的中和殿、保和殿的脊兽都是九个。

一国之中唯有紫禁城太和殿--金銮殿的屋脊上有十脊兽的装饰,这是至高无上的表征。太和殿在明成祖永乐十八年(公元1420年)建成时,初名奉天殿,是古代皇帝登基和举行大典的地方。太和殿是重檐庑殿顶的建筑,正脊和重檐上八条垂脊上的脊兽都是黄彩琉璃瓦制成的,象征尊贵。

脊兽十兽的象征意义

太和殿奉天,太和殿屋脊上的脊兽岂不具有和天沟通的含意?太和殿垂脊上装饰的十兽为:龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼(虬鱼)、獬豸(音同谢智)、斗牛、行什,在行列最前方领头的是骑凤仙人。十兽的本事各有所长,有的能兴云作雨,有的能吞烟止火,有的能通天下海,有的能止煞压邪,有的能解难排忧招祥。

十兽的表征各是什么呢?

排头的龙是无角龙,也叫螭,大家知道龙兴云作雨能降水。

凤凰是仙鸟,祥瑞的象征;狮子是压煞止邪的兽王。

天马是天帝所乘的神马、能通天,是龙媒。

海马是海中的天马能下海,也是龙媒。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

下一篇:职场风水之如何规避小人